本文

令和6年度に新指定された文化財を紹介します【市報6月号】

指定文化財一覧表(令和7年4月1日) [PDFファイル/362KB]

令和6年度新たに指定された文化財

(1)

◆名称 長幸(ちょうこ)無縫塔 2基

◆所在地 津久見市大字津久見字長幸4739番1

◆寸法 無縫塔1高さ82cm、無縫塔2高さ78cm

【由緒・来歴】

本品は、いずれも重制無縫塔。凝灰岩製。八角形の基礎、竿、中台、請花・塔身(一石彫成)からなる。反花を施した基礎の上に竿石が載り、その竿石に戒名と紀年銘、蝶型の蓮の実、金剛界四仏が梵字で記されている。

向かって左側の無縫塔1には「為栢庭宗松禅定門也 天正三年(1575)乙亥十月六日」、また右側の無縫塔2には「為一渓宗咄禅定門也 天正六年(1578)戌寅十一月十二日」と

それぞれ銘文が刻まれている。竿石の部分に記された戒名は、臼杵の宝岸寺の過去帳(「宝岸寺霊簿」)や江戸時代の臼杵藩士吉水家の文書(「転幷類族書出」)から吉水氏のお墓で

あることが分った。また、戒名に「宗」の文字が使われており、大友宗麟につかえる武士であった可能性が高い。

戦国時代末期の重制無縫塔の代表。保存状態も良好で、銘文と文献史料から被葬者は大友宗麟の家臣である吉水氏のものと判明、宗麟の隠居領になる前の津久見の歴史を考える上で価値が高い。

(2)

◆名称 武速神社イロハモミジ 1本

◆生育地 津久見市大字八戸字大村2-2033番

◆現状 樹高17.7m、幹回5.9m 令和6年5月31日計測

【特徴】

武速神社は、碁盤ケ嶽(716m)の南側中腹に位置する八戸大村地区集落にあり、このイロハモミジは神社参道の車道沿いに立地する。対象木は、令和元年の現地調査により確認され、環境省巨樹・巨木林データベースに登録された。大型の枯れた幹から現生主幹が生えている。現況の樹勢はよく、枝張りバランスも十分保持した状態で生育している。

イロハモミジは温暖低地でも育ちやすいため、人為利用や自然攪乱の頻度が高いこともあって、高冷地の多種カエデ類に比べれば、巨木となる個体は多くはない。生育環境に大きな問題はみられず、当面は現状のまま生育を続けるものと推定される。

環境省の巨樹・巨木林データベース記載にも遜色のない巨木である。

(3)

◆名称 久保泊石幢 1基

◆所在地 津久見市大字四浦2830番地(久保泊)

【由緒・沿革】

総高1.35mの重制石幢。現在は、竿石、龕部、笠のみで、基礎はなく中台・宝珠も失くしている。竿石は円柱形で、四方が板石で囲われているためその上部が見えるのみとなっている(銘文は一部読めない箇所がある)。笠は大破しているが軒先には垂木を彫出しており、時代を感じさせる造りとなっている。

この石幢は、昔から「イボ取り地蔵」として、近隣はもちろん上浦(現上浦町)周辺の人たちまでがお参りに来るなど広く信仰されてきた。願掛けとして一週間タコを食べないとし、治るとオセッタイをしたという。

毎年8月23・24日には「地蔵盆」が行われるなど伝わる伝承は興味深い。

なお、竿石には「南閻浮提大日本國西海道豊後り旧杵庄津久見村/久保泊浦各守庚申、其

謂之次 奉造立石塔婆、為供養御 現世安穏 後生善処、二世/安楽之所

三悪 舊處遠登 之 閣 也」と刻まれている。

残念ながら、年号部分は欠損(剥落)し、年代は分からない。ただし、『津久見市誌』の中で、「様式などからみて室町時代のものである。」としている。

「豊後り旧杵庄津久見村」また「守庚申」という文字が読み取れ、中世は、この一帯まで臼杵荘に所属していたこと。また、庚申塔の一種として造立されたものと考えられ、県内では数例が知られているが、作例の少ない石幢として貴重なもの。

(4)

◆名称 長野の道標 1基

◆所在地 津久見市大字上青江4894番地の2(長野)

【由緒沿革】

高さ92cm、22cm四方の角柱。石組みで一段高くなった所にあり、基礎は砂利のコンクリートで固められている。

正面と左側面に「右うすきミち」「左山ミち」と大きく刻まれた道標。道標に従って旧道を進むと、確かに右に行くと道尾から蔵富を経由して臼杵方面へ、また左へ行くと碁盤ヶ嶽麓(赤城・鬼丸方面)から東神野へと続いている。

「天保九年(1839)戌八月 道尾組垣籠村」絵図(赤垣地区公民館保管)からは、この道標が建っていた位置を知ることができる。江戸時代の終わり頃の作と推定されている。

(5)

◆名称 平岩獅子舞

◆所在地 津久見市上青江4243-1 菅神社

【芸能の特色】

(1)実施の場所および時期

平岩獅子舞は、毎年11月14・15日に近い土・日に行われる菅神社秋の大祭(霜月祭り)に奉納されている。

(2)芸能の由来

口伝によると、元禄年間(1600年代後半)の始まりとしているが、詳細については不明。

ただし、種子島(西之表市)古田地区に伝わる獅子舞、「古田舞」(鹿児島県指定無形民俗文化財)は、明治末期にここ平岩地区から移住した人が伝えたといわれている。この獅子舞は、「明治時代、大分県から椎茸栽培のため古田に移住した川野、石井の両氏が区民に教え、大正天皇の御即位記念として古田豊受神社に奉納されて以来、現在に至る。」という経過もあり、明治期には、すでに平岩では獅子舞が行われていたことがわかる。さらに堅浦から習ったという伝承もあり、少なくても江戸時代の終わりごろにはこの獅子舞が舞われていたものと考えられる。

平成21年、平岩獅子舞保存会と古田獅子舞保存会が相互に訪問するなど、交流があったことも知られている。

(3)芸能の次第

菅神社秋の大祭の初日11月14日、獅子舞を奉納。翌15日本殿前で舞った後、お旅所となる地区公民館で地区住民に披露。獅子舞は、五穀豊穣、疫病退散を祈願するという昔からの言い伝えがあり、多くの人が集まる。

舞い終わった後、集まった人たちはすすんで獅子に頭を噛んでもらう。これはその人についた邪気を食べてくれるといい「噛みつく」が「神付く」とされ、噛んでもらうことによりご利益があるとされてきた。さらに、獅子頭は縁起の良い守り神とされ、天狗と獅子頭が各家々を回り、魔除け、厄除けを祈願する。

➅

◆名称 赤八幡神社神幸祭

◆所在地 津久見市大字津久見浦字宮ノ前465番地 赤八幡神社

【芸能の特色】

(1)実施の場所および時期

宮本町・岩屋町・高洲町・中央町

道楽(岩屋町・高洲町・中央町)

2023年は10月12日(木曜日)・10月15日(日曜日)

(2)芸能の由来

赤八幡神社は、通称“八幡様”の名で、昔から多くの人々の厚い崇敬を受けてきた。

津久見浦宮ノ前(宮本町)に鎮座する赤八幡神社(以下八幡様と呼ぶ)は、その祭神として、応神天皇(誉田別命(ほんだわけのみこと))・仲哀天皇(帯中津彦命(たらしなかつひこのみこと))・神功皇后(息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと))の三神を祀り、閼伽八幡社とも称される。

創祀については2説あり、まず社伝及び明治時代に記された『神社明細帳』などでは、今からおよそ820年余り前の建久元年(1190)に石清水八幡宮(京都府綴喜(つづき)郡)の分霊を勧請したことにはじまるという。一方『豊後国志』によると、嘉慶2年(1388)に、南渓宗禅師が解脱闇寺(井無田町)を創立した時、その鎮守神として祀ったと記されている。

赤八幡神社の秋祭りは、旧9月9日から13日までの5日間(現在は新暦10月)とされ、別名「くがつくんちの祭り」と呼ばれ、賑わった。

昨年は、10月12日から10月15日の4日間で実施され、初日のお浜出、神幸行列は先導役の猿田彦を先頭に神官と続き、最後に八幡講長となり、総勢100名近い人たちが列をなし、御神幸・御還幸ともにあらかじめ決められた地点で道楽を奏す。太鼓を打ち舞うのは子供たちで、笛は大人となっており、担当地区もほぼ決まっている。神楽の奉納など多彩な行事が奉納されるなど、市内有数の伝統行事となっている。

祭礼の由来等に関する確実な史料は残っておらず、詳細については不明である。

ただ、「佐伯藩御用日記」享保8年(1723)9月5日付けの項に、「津久見浦組赤八幡祭礼来ル九日二而御座候二付云々」とあり、以後頻繁にこうした記録が出て来ており、佐伯藩領内でも有名な祭礼行事であったと思われる。

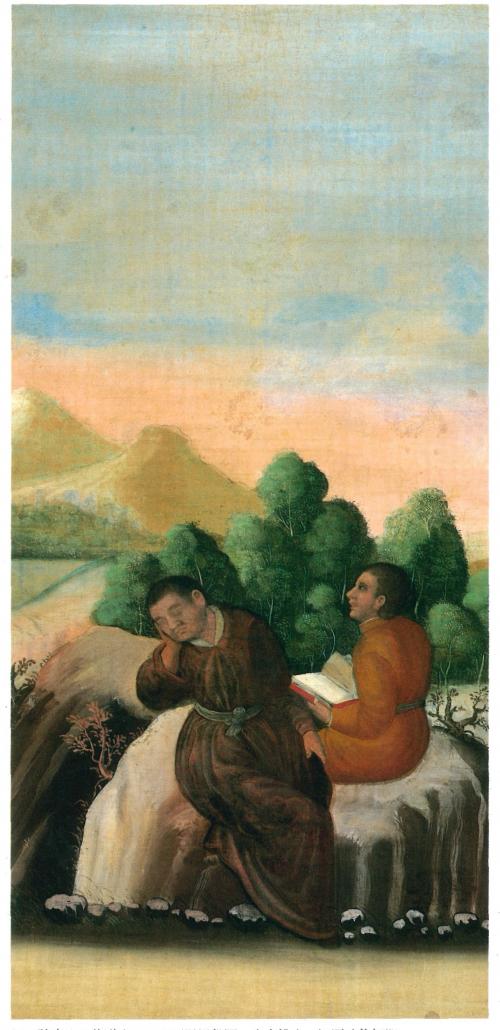

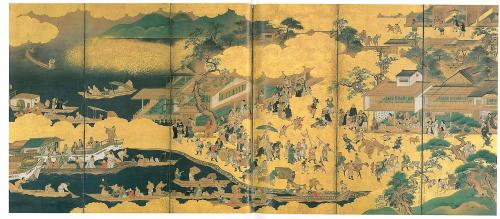

(7)(8)

◆名称および員数

津久見市所蔵南蛮資料 36件

太平洋セメント所蔵南蛮資料 2件

◆所在の場所

大分県立歴史博物館(宇佐市大字高森字京塚)

【由緒・沿革(概要)】

津久見市の所蔵する南蛮関係資料38件は、大友宗麟の生きた時代を中心に、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて隆盛した南蛮文化の歴史や文化を理解する上で体系的に収集した

もので、関連する博物館や研究機関をはじめ多くの関係者から高く評価されてきた。

資料は南蛮屏風や洋風画をはじめ南蛮輸出漆器や南蛮趣味の工芸品、日本が描かれた世界地図その他など多岐にわたっており、個々の作品も優品が多い。