本文

「文化財保存活用地域計画」総合調査から(14)【市報12月号】

市報12月号(No.936)18ページに掲載している「『文化財保存活用地域計画』総合調査から(14)」にて取り上げている記事の写真などをご覧いただけます。

令和6年度市民図書館企画展

「江戸時代の初めごろまでの津久見を概観する -考古資料と文書史料からー」

期間 令和6年10月29日(火曜日)~令和7年1月13日(日曜日)

場所 津久見市民図書館

-展示風景と展示資料-

先史・古代の津久見 展示風景 1

先史・古代の津久見 展示風景 1

(1) 平岩遺跡出土の弥生時代後期の長頸壺(写真 右) 個人蔵

(2) 四浦鳩浦大峯遺跡出土の土器片 ( 〃 左) 弥生時代中期~後期 個人蔵

(3) 門前遺跡出土の瓦類

(4) 志手町遺跡出土 土師器小皿ほか

※ 門前遺跡・志手町遺跡から出土した14世紀~15世紀の遺物。

大分県立埋蔵文化財センター所蔵

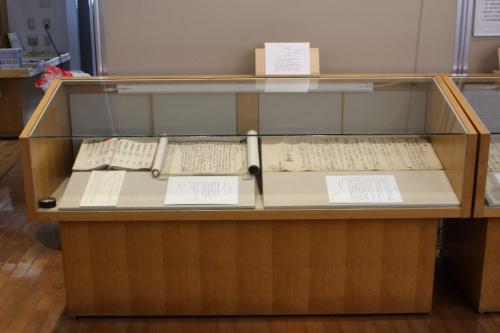

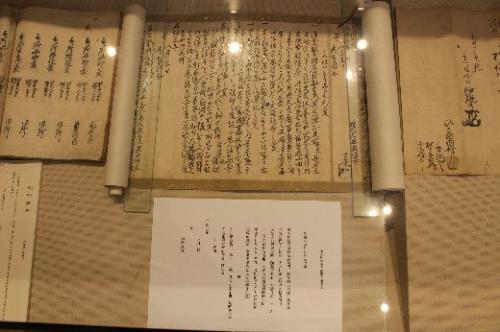

中世から近世はじめの津久見 展示風景 2

中世から近世はじめの津久見 展示風景 2

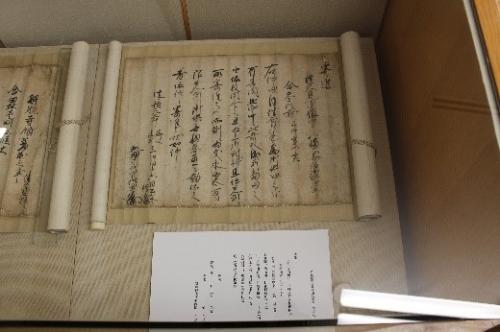

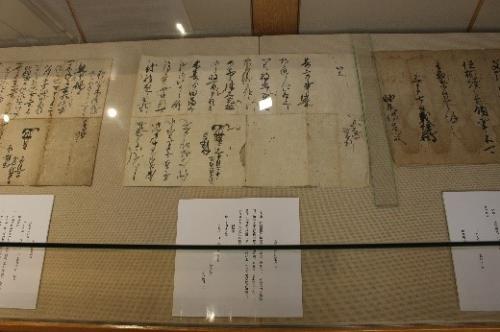

展示ケース 1

(4)「豊後国臼杵荘地頭代僧西印等寄進状」

(5)「津久見村解脱寺領差出」

「津久見」という文字がはじめてくる文書。

(6)「津久見村朝日寺領差出」

(5)・(6)ともに太閤文禄検地が行われてことを知る文書。

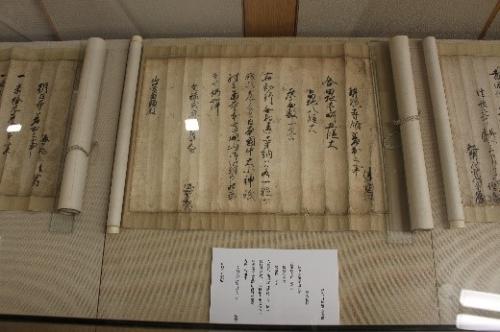

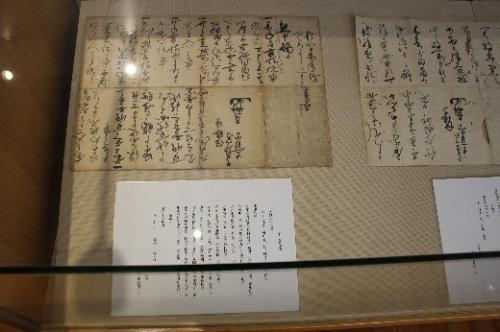

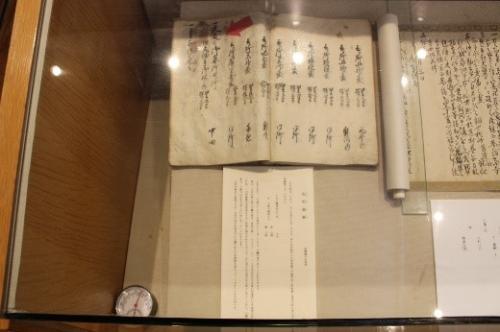

展示ケース 2

(7)「大友義統一跡安堵状」(軸丸文書)

(8)「毛利高政扶持宛行状」(西郷文書)

(9)「毛利高政触書」(軸丸文書)

(7) 大友家22代義統(宗麟の長男)から軸丸傳充宛跡目を安堵(承認)した文書。

(8)(9)(10) 初代藩主高政から大庄屋にあてた扶持宛行状と彦野内村(善内)、千怒村(喜兵衛)の小庄屋に宛てた触書や定書で、こうした文書により、一帯の開発がすすめられたことがわかる文書。

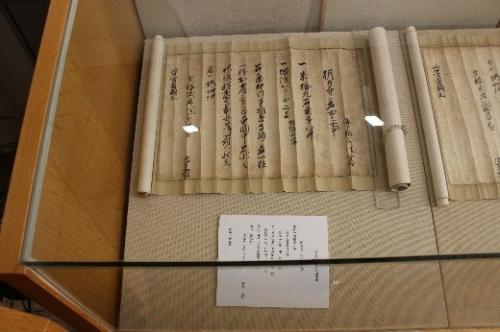

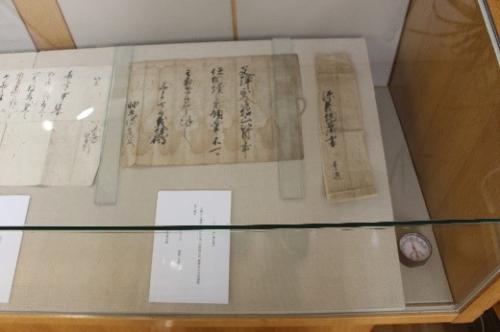

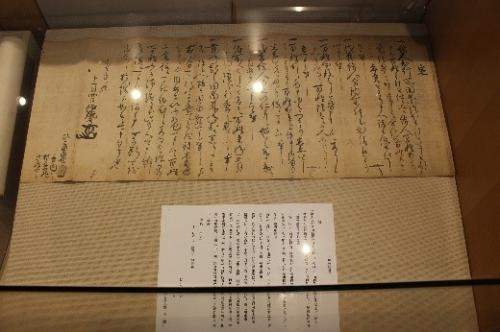

展示ケース3

(10)「毛利高政定書」(戸髙家文書)

(11)「古峯和尚寺請証文」(解脱闇寺文書)

宗麟が津久見の住民を強制的にキリスト教徒にしたことがわかる文書。

(12)「改明細帳」(西郷文書)

今から200年余り前の文化3年(1806)5月、津久見村組の大庄屋西郷右衛門から佐伯藩に提出された津久見村の土地明細帳。

「 一、大友之御墓所壱ケ所 中田

但 天徳寺御林之内 竪九間

横六間 」とある。

解脱闇寺文書(解脱闇寺蔵)

解脱闇寺は、臨済宗妙心寺派に属し、南北朝時代に創建された古刹(こさつ)とし

て知られる。同寺には、「津久見」という地名がはじめて出てくる「豊後国臼杵荘地頭代僧西印等寄進状」(建長2年(1250))や「津久見村解脱寺領差出」、「津久見村朝日寺領差出」(いずれも文禄2年(1593))太閤検地に関係する文書のほか、「古峯寺請証文」(正保3年(1713))は、古峯和尚が臼杵藩に提出した文書の控で、檀家の中で以前キリシタンだった者を調べ、今はキリシタンでないことを報告したもので、通称「転(ころ)びきりしたん文書」と呼ばれ、大友宗麟が晩年、キリスト教による理想王国を築こうと津久見に移り住んだ時に、住民を強制的にキリスト教徒にしたことを知ることができる史料など、津久見の歴史を知るうえで貴重な文書が残っている。

軸丸文書(大分県立先哲史料館寄託)

軸丸家に伝わった文書群。「大友義統一跡安堵状」(年不詳)を除いては、すべて江戸時代初期のもの。大友氏の被官(ひかん・家来)であった軸丸氏は、毛利氏の佐伯入部(にゅうぶ)とともに村役人として行政の末端組織に組み込まれた。

文書は、全般的に農民統制に見るべき点が多く、佐伯藩初代藩主毛利高政から(彦野内村庄屋)善内に宛てた掟書や触書、さらに家老連署による触書などがそれを証明している。

西郷文書(個人)

江戸時代、佐伯藩領津久見村の大庄屋を務めた西郷家に伝わった文書群。

江戸時代初期から後期にかけてのもので、比較的まとまっている。中心は、佐伯藩初代藩主毛利高政から津久見庄屋に宛てた「扶持宛行状」や「掟書」さらに家老連署による「触書」など農民統制に見るべきものが多いとされている。千怒新地の塩浜(塩田)に関する史料や、津久見村の村況を記す「改明細帳」(あらためめいさいちょう・文化3年(1806))などは津久見の歴史を知る上で貴重な史料といわれている。

戸髙家文書(大分県立先哲史料館寄託)

すべて江戸時代初期の文書で全般的に農民統制に見るべき点が多く、佐伯藩初代藩主毛利高政から(千怒村小庄屋)喜兵衛に宛てた掟書や触書、さらに家老連署による触書(他の地域へ宛てたものも含む)などで、藩政史料の乏しい本市にとって、西郷文書と軸丸文書とともに貴重なもの。